考え方の癖、心のコリ、情報の受け取り方の偏り。人は自分が見たいものだけしか見ません。つまり、こり (bias) は自然に出来てしまいます。

偏見、先入観、固定観念、色眼鏡といったものです。この「こり」を誤った方向に使うのが詐欺や洗脳ですね。

この世には無数のバイアスが存在します。以前、Elon Muskが子供のうちに知っておくべきバイアス50選 (外部リンク)を紹介して話題になりましたが、身の回りにある代表的な「こり」を紹介します!

全部で10個です!

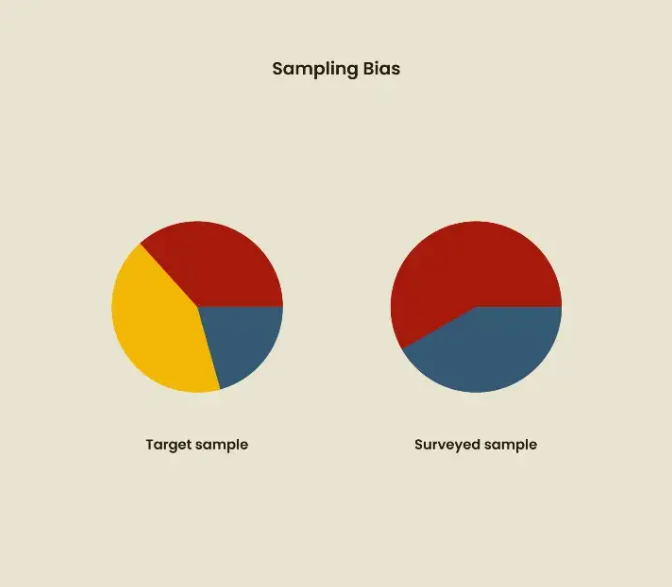

統計の歪み (Sampling Bias)

統計やアンケートのデータを収集する時、「誰に、どのくらいの人数に尋ねたか」ということに「偽り」や「歪み」があると、表示される結果も歪んだものに…

こう信じさせたいから、このデータを作る「フェイクニュース」がいい例でしょう。

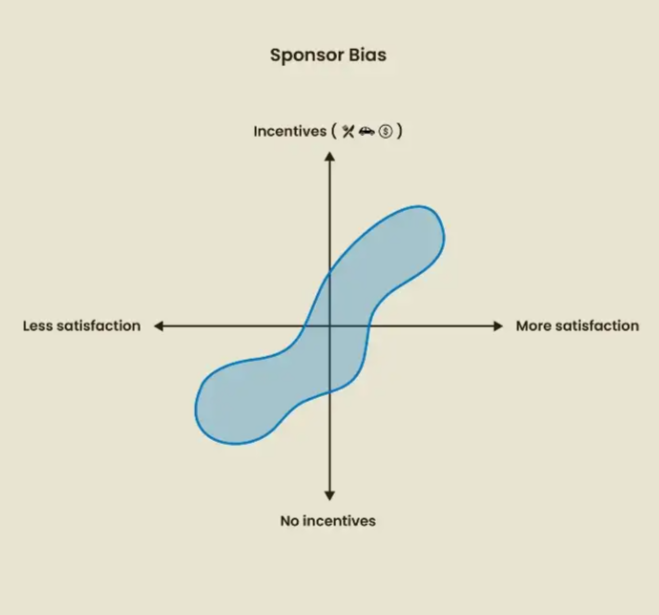

支援者バイアス (Sponsur Bias)

自分のことを「支援」してくれる人の良い所しか見えなくなり、悪い所は見えなくなる認知の歪みです。どれだけ中立・客観的であろうとしても抗うのは容易でありません。

たとえば!

あなたの活動を支援する人から何かの集まりに招かれたとしましょう。

往復の交通費、ホテル代、食事代、その他の報酬、このようなものを次々に与えられたとしたら。その主催者に「批判的」になれる人は少ないはずです。

寝てる時よりも、人が人にやる「金」縛りは怖いですね!

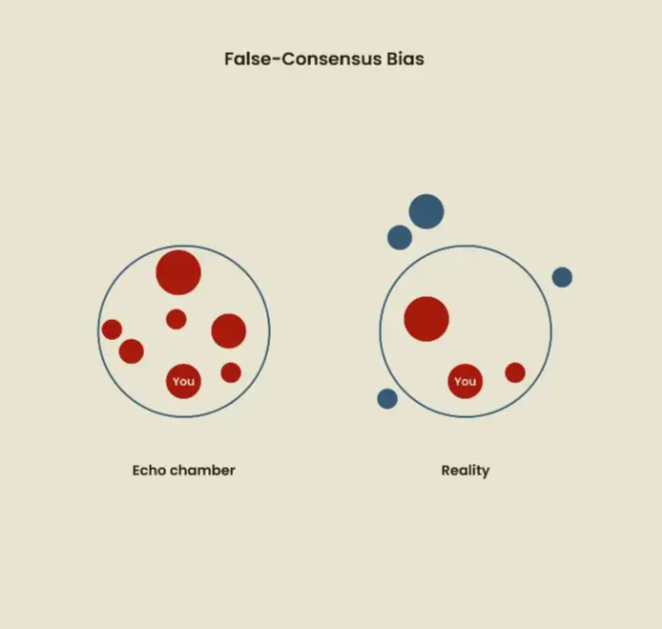

偽りの合意 (False-Consensus Bias)

自分の身の回りにいる人は、自分と同じ考えや同じ信条を持っている。似ている価値観に基づいて、行動をするだろう!と勝手に想定してしまうことです。

実際はそうとは限りません!

もし、サービスや製品を提供する会社にいるとしたら、実際にその製品を使っている顧客 (end-user) の生の声を尋ねてみてください。「偽りの合意」が軽減でき、よりより改善に向かうはず。

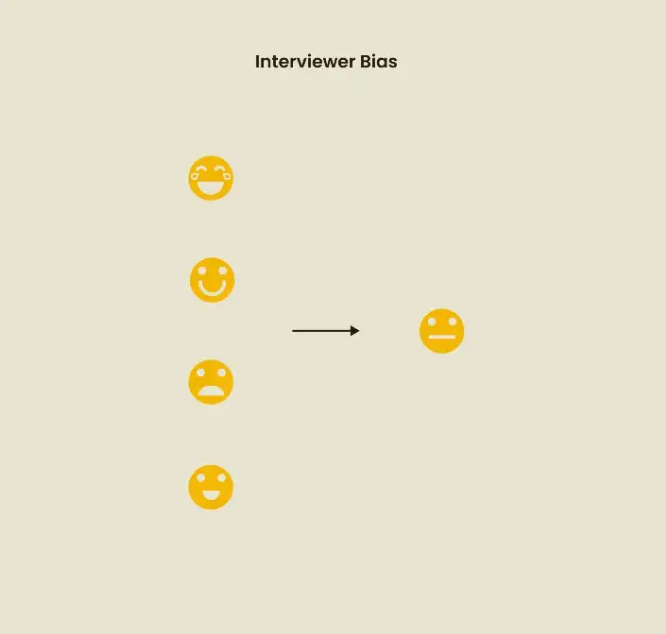

面接官の歪み (Interviewer Bias)

適材適所 ― 必要な人材を的確に選び取るためには、面接官はできるだけ「喜怒哀楽」を表現しないほうが良いとされています。なぜなら、感情を出すと「歪み」がでるからです。

とはいえ、人は感情の生き物。この認知の歪みの解消は非常に難しいとされています。もはや、人間としてのジレンマですね。

▸ 共通の話題や趣味があった

▸ 顔や性格がタイプ

▸ 波乱万丈の人生と経験に感動

▸ 単純に話が盛り上がった

だから「採用!」では認知の歪みで判断しています。組織にとって本当に必要で、最適な人材を確保できない可能性があります。

昨今、スキルベースで採用、ジョブ型で採用という言葉がちらほら聞かれますが、まさにこのバイアスを外すことが先決ですね。

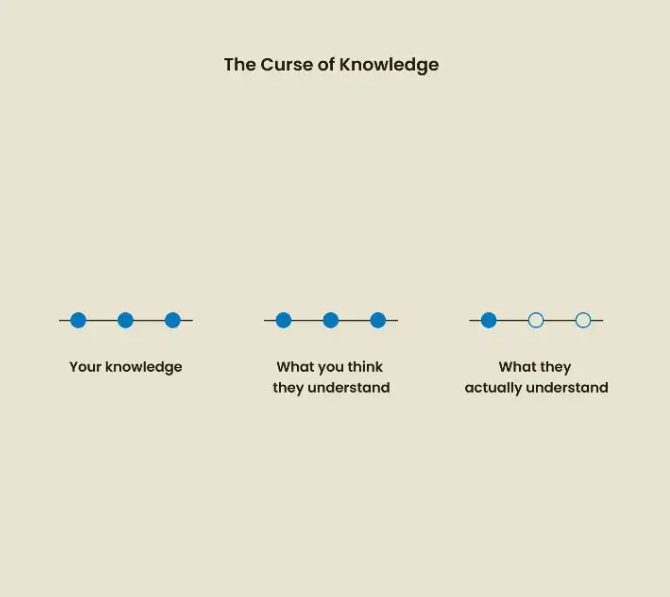

知識の呪い (The Curse of Knowledge)

A君の🍎に対する知識量が10あるとします。すると、A君は目の前にいるB君の🍎の知識も10あるだろうと「想定」し、話を進めてしまう認知の歪みです。

これが「知識の呪い」です。こうなると🍎のことを知らない人への理解が疎かに。

あなたの「当然」や「常識」を知らない人もいるということを想定してみましょう。別名、「専門知識の呪い」とも言われます。

面接ではこれを逆手にとり、あることに対して面接官が「初心者」のふりをして志望者の知識量を尋ねるという手もあるようです。

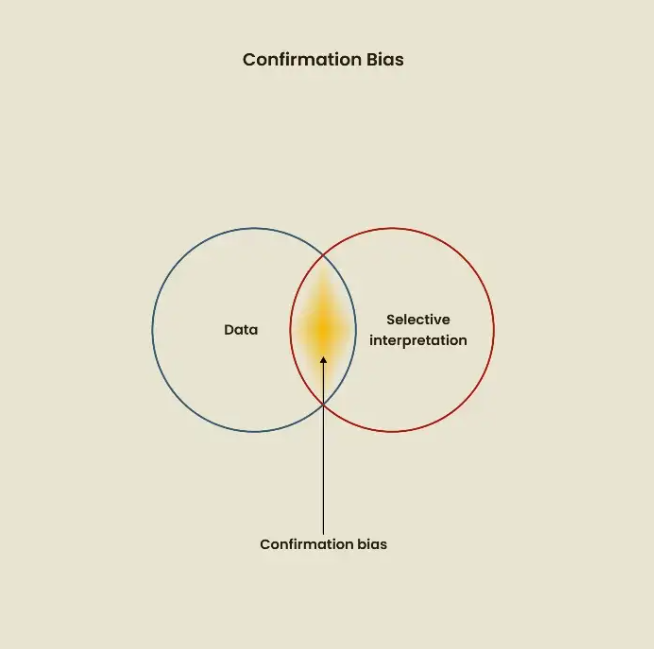

確証バイアス (Confirmation Bias)

最も有名な「認知の歪み」の例です。

自分が信じたいことを正当化できる理由のみ見るという認知の歪みです。

統計データ、その他の理由付けを探しだしても、それらは自分の主張を自分にとって都合よく正当化できるものばかり…かも?

時に、客観的であることは、自分の考えや意見が否定され傷つくこともあるのです…受け入れましょう。

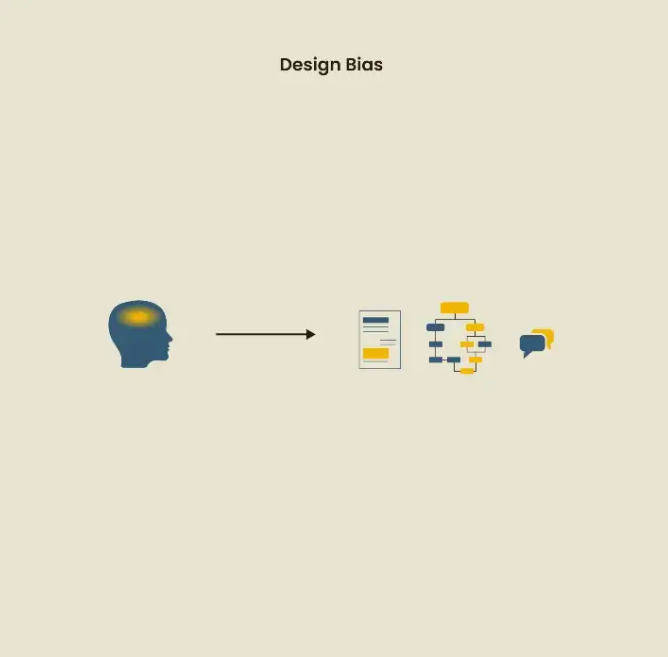

デザインの歪み (Design Bias)

デザイン(組み立て方・配置の仕方)によって認知も歪みを起こす場合も。

作り手の個人的な理由、都合、好み、想定により素材が置かれている場合、情報そのものが真っすぐ伝わることはありません。

本当は見せたくない、知ってほしくない情報を下に小さーく書いたり…

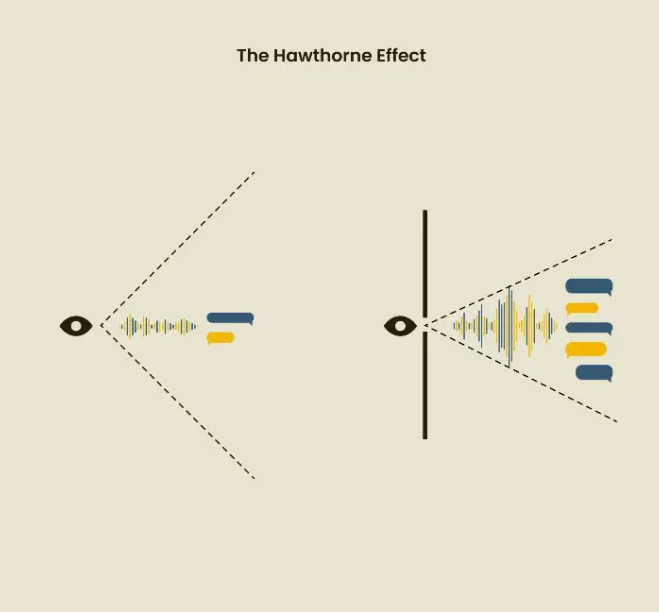

観るから変わる (The Hawthorne Effect)

観察者がいると被験者はいつもと違う行動や言動を取ってしまいます。授業参観のときの子供たちのように。

アンケートや市場や顧客への調査でも似たようなことが起きてしまい、本当のフィードバックを得ることが難しくなります。

これを防ぐためには、被験者に対し「誰かから見られている」という意識をできるだけ感じさせないようにする必要があります。

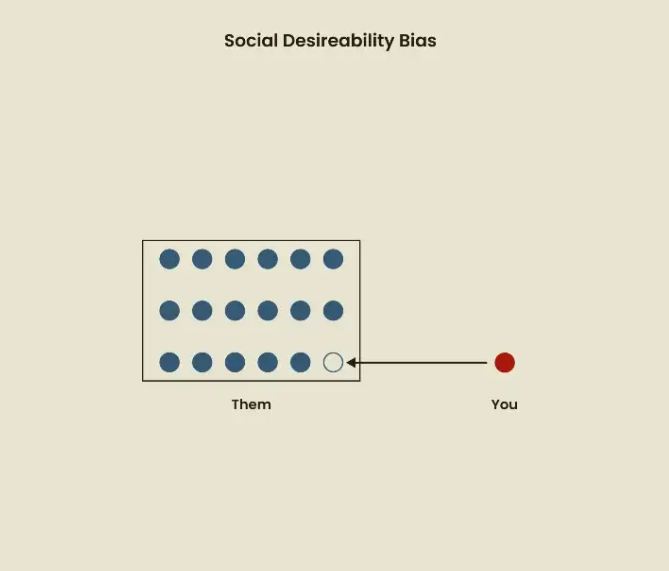

「望ましさ」バイアス (Social Desirability Bias)

能力、性格、性のこと、収入…

これらを聞かれたとき、その人の正直なものではなく自分が想定する「社会的な望ましさ」に回答を合わせてしまうことです。

プライベートなことであればあればあるほど、これが起きてしまいます。

「恥ずかしさ」からの回避行動です。

このような調査研究を行う際には、本当の回答を引き出すためには、聴く側と回答者との信頼関係や事前の環境設定がとても重要です。

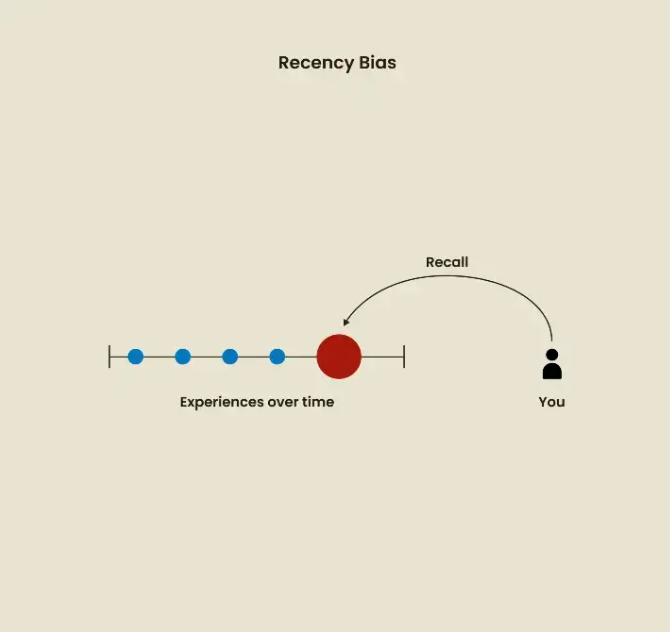

直近の歪み (Recency Bias)

最近起きたことに最も価値を見出してしまったり、それが印象に残ってしまう認知の歪みです。

学校の試験を思い浮かべてください。

7回連続ですごい点数を取っていたのに、8回目でとんでもなく悪い点数を取ったとしたら?一番印象に残るのは8回目の悪い点でじゃないでしょうか。

人が人を評価するときにも、これが邪魔をします。直近の出来事が印象に残ってしまい、歪みがあると全体の評価が正しく行われません。

バイアスを持たないというのはほぼ不可能なので、定期的にセルフチェックしてみるといいのかなと思いました!

▸ 10 types of cognitive bias to watch out for in UX research & design | by Steffan Morris Hernandez |

▸ Behavioral bias and investment

▸ 画像参照_Steffan Morris Hernandez

コメント